eglise notre dame gourdon

Gourdon

|

Edifice |

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, ancienne priorale |

|

Situation |

Centre village, 71300 (Saône-et-Loire) |

|

Parties Romanes |

Entièrement (à l'exception du clocher) : nef, transept, choeur, abside et absidioles |

| Décoration | Portail, une centaine de chapiteaux intéressants, fresques romanes |

|

Datation |

Vers 1090-1110 |

Introduction - Historique - Description - Visite

CLIQUER SUR LES PETITES VIGNETTES POUR LES AGRANDIR

Introduction

L’église romane de Gourdon est l’une des merveilles secrètes de la Bourgogne. Elle est située dans un tout petit village qui occupe le sommet d’une butte élevée, à l’emplacement d’un lieu de culte très ancien, dépendant probablement depuis le 6e siècle d’un prieuré bénédictin. C’est une église très originale, l’une des plus belles de l’ancien diocèse de Chalon . L’édifice des années 1100 marque l’épanouissement de l’architecture romane de cette région ; c’est un mariage très réussi entre l’élévation clunisienne à trois étages et les nefs voûtées uniformément d’arêtes comme celle d’Anzy-le-Duc . Le plan de l’église, à trois nefs, transept à absidioles et travée de chœur à abside, est relativement commun, mais c’est l’élévation à trois étages de la nef qui est extraordinaire. Seule l’église désaffectée de Toulon-sur-Arroux présente cette même élévation avec triforium de doubles arcatures. La série de chapiteaux de l’église constitue un exemple primitif de la sculpture romane dans la région. Le chœur est magnifiquement décoré par des fresques romanes qui sont parmi les plus belles de la Bourgogne et qui n’ont été découvertes et restaurées que récemment. L’ensemble admirable est une merveille du centre du département de la Saône-et-Loire , comme l’est l’église du Mont-Saint-Vincent , qui se trouve sur la butte voisine, ainsi que l'église plus modeste de Saint-Romain-sous-Gourdon .

L’église romane de Gourdon est l’une des merveilles secrètes de la Bourgogne. Elle est située dans un tout petit village qui occupe le sommet d’une butte élevée, à l’emplacement d’un lieu de culte très ancien, dépendant probablement depuis le 6e siècle d’un prieuré bénédictin. C’est une église très originale, l’une des plus belles de l’ancien diocèse de Chalon . L’édifice des années 1100 marque l’épanouissement de l’architecture romane de cette région ; c’est un mariage très réussi entre l’élévation clunisienne à trois étages et les nefs voûtées uniformément d’arêtes comme celle d’Anzy-le-Duc . Le plan de l’église, à trois nefs, transept à absidioles et travée de chœur à abside, est relativement commun, mais c’est l’élévation à trois étages de la nef qui est extraordinaire. Seule l’église désaffectée de Toulon-sur-Arroux présente cette même élévation avec triforium de doubles arcatures. La série de chapiteaux de l’église constitue un exemple primitif de la sculpture romane dans la région. Le chœur est magnifiquement décoré par des fresques romanes qui sont parmi les plus belles de la Bourgogne et qui n’ont été découvertes et restaurées que récemment. L’ensemble admirable est une merveille du centre du département de la Saône-et-Loire , comme l’est l’église du Mont-Saint-Vincent , qui se trouve sur la butte voisine, ainsi que l'église plus modeste de Saint-Romain-sous-Gourdon .

Historique

Le village de Gourdon est parmi les plus anciens du département, plusieurs découvertes en témoignent. Un prieuré bénédictin y est fondé probablement au 6e siècle. Ce monastère dépendant du Puy est cité en 570. C’est vers 1090-1110 que l’église actuelle est construite. Elle n’est remaniée que très peu au cours des siècles suivants, à l’exception de quelques baies refaites à la Renaissance. Le clocher roman de l’église, alors devenue paroissiale, fut mutilé à la Révolution, et il s’est effondré en 1881. Le clocher actuel date de 1889. L’église est classée Monument Historique en 1900. Les fresques importantes ont été découvertes depuis 1940 et restaurées par la suite. L’édifice a enfin été mis en valeur par une restauration récente.

Description

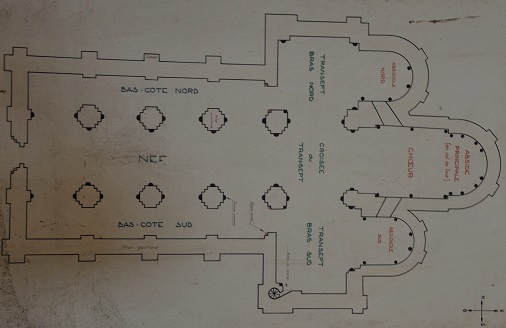

L’église fut construite en granit gris en moyen et petit appareil. Elle présente le plan généralement utilisé pour les églises romanes en Charolais et en Brionnais : une nef à bas-côtés de quatre travées, un transept saillant avec deux absidioles orientées et une travée de chœur prolongée par une abside. L’ensemble homogène, traditionnellement daté de 1090-1110, date probablement du début du 12e siècle. Cependant on peut y reconnaître trois phases de construction : le chœur et le croisillon nord sont les parties les plus anciennes, suivies par le transept et la nef, et complété par la croisée et les parties hautes du transept et du chœur. La sacristie au nord est postérieure.

Extérieur

L’extérieur de l’église est sobre. On remarque l’harmonie des travées de la nef avec ses hautes baies, ses contreforts et son petit portail latéral au sud. Trois pignons marquent le transept et la travée de chœur, flanquée par trois absides. Au croisillon sud, des contreforts masquent une tourelle d'escalier située à l'intérieur du mur, décorée à l'extérieur de deux consoles sculptées de figures humaines. Le clocher de la croisée, dont la plate-forme et la tourelle datent de 1889, conserve encore des murs et des modillons romans, autour des baies géminées restaurées. La façade austère présente des baies et contreforts simples et un portail modestement décoré de voussures et de trois colonnettes ; la quatrième étant perdue. Leurs chapiteaux abîmés sont sculptés d'atlantes et de figures féminines (deux fois) et de lions affrontés, tandis qu’un serpent se remarque sur les bases décorées des colonnes.

|

|||

|

Chevet |

Chœur |

Absides |

Façade |

|

Portail |

Atlantes |

Chapiteaux |

Bases de colonnes |

|

Clocher |

Baies |

Nef |

Sculpture

|

Des modillons sculptés décorent les corniches de l'abside, du chœur, du transept, du clocher et des deux étages de la nef. Ils sont sculptés de têtes, de mains ou de motifs géométriques. Il y a également des modillons à copeaux.

|

|||

|

Murs de la nef |

Modillons |

Modillons |

Modillons |

Interieur

La nef d’un grand équilibre est la merveille de cette église priorale. Quatre voûtes d’arêtes couvrent la nef sur une assez grande hauteur et sont renforcées par des doubleaux en plein cintre, à double rouleau, reposant sur des colonnes engagées par l’intermédiaire de chapiteaux. L’élévation est tripartite, ce qui est très rare pour une église de dimensions modestes. Les grandes arcades en plein cintre et à double rouleau reposent, comme à Anzy-le-Duc, sur des piliers cruciformes avec colonnes engagées sur trois faces. Sous l’étage des fenêtres hautes qui éclairent directement la nef centrale, se trouve le faux-triforium qui se compose dans chaque travée d’une double arcature aveugle sur trois colonnettes et chapiteaux. Leurs bases reposent sur un bandeau chanfreiné divisant l'élévation en deux parties horizontales. Quelques colonnettes du triforium conservent un décor peint du 12e siècle. Les bas-côtés sont également voûtés d’arêtes sur des doubleaux retombant sur des pilastres simples. Des couples de pilastres cannelés sont ajoutés dans la dernière travée des deux bas-côtés. Sur le mur occidental, deux arcatures assurent la continuation du triforium, sous une baie avec deux colonnettes. Des fresques du 12e siècle de deux saints évêques entourent la baie. Remarquons enfin les bases de colonnes décorées de motifs simples et les fonds baptismaux.

|

|||

|

Ensemble |

Intérieur |

Nef |

Elévation |

|

Elévation |

Bas-côté |

Bas-côté |

Bas-côté |

|

Triforium |

Triforium |

Triforium |

Triforium |

Le transept est saillant mais moins élevé que la nef et ses deux bras ne sont pas symétriques. Son architecture est complexe, car il comprend des parties des trois phases de la construction, le croisillon nord en étant la partie la plus ancienne. La croisée est voûtée d’une coupole barlongue sur trompes, reposant sur les côtés ouest et est sur des hauts arcs brisés et aux faces latérales sur des arcs en plein cintre moins élevés, tous à double rouleau. Comme dans la nef, les piliers sont flanqués de colonnes engagées. Les croisillons sont voûtés d’arêtes sur des arcs formerets avec colonnes engagées sur les trois côtés des murs. Le croisillon sud, plus haut et plus profond, conserve une imposte décorée. Les croisillons s’ouvrent sur deux absidioles décorées de cinq arcatures sur six colonnettes à chapiteaux. Au nord, une large baie tardive a détruit deux colonnes de l'arcature. De la même époque, peut-être le 15e siècle, les deux absidioles ont été percées de passages ouverts vers le chœur.

La profonde travée du chœur est voûtée en berceau brisé, évolution influencée par Cluny, et ses deux murs sont décorés de doubles arcatures murales avec trois colonnes à chapiteaux. Deux baies s'ouvrent au-dessus des arcatures et une troisième baie se trouve en haut dans le pignon central. Le chœur se termine par une abside avec trois baies qui est décorée par deux colonnes à l'entrée et par cinq arcatures sur colonnettes doubles avec chapiteaux.

|

|||

|

Chœur |

Coupole |

Croisillon |

Abside |

|

Absidiole nord |

Arcatures nord |

Absidiole sud |

Arcatures sud |

Fresques et chapitaux

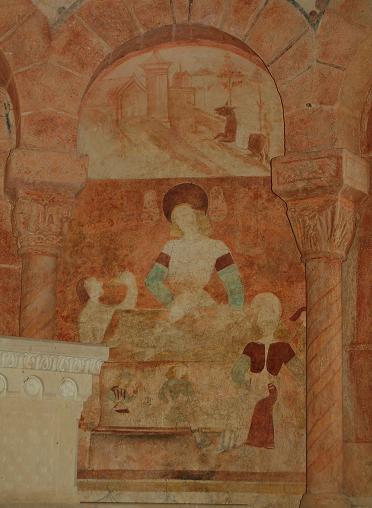

Des fresques romanes remarquables décorent le chœur et l’abside de l’église. Ces fresques utilisant une technique à la détrempe datent vraisemblablement du début du 12e siècle. Redécouvertes en 1940 et en 1971, elles ont été bien restaurées à plusieurs reprises. Avec les fresques de Berzé-la-Ville, elles constituent un exemple important de la peinture romane en Bourgogne.

Dans le cul-de-four de l’abside trône le grand Christ en majesté dans la mandorle, entouré par les symboles des quatre Evangélistes. C’est la vision de l’Apocalypse, qu’on retrouve dans plusieurs culs-de-four en Bourgogne, et qui a été dégagée en 1971. Plus bas, entre les arcatures, deux bustes de saints évêques ou abbés restent des quatre d'origine. Des saints se trouvent dans les arcatures nord et sud et une faune cornu est à découvrir dans une baie à droite. Les arcatures de la travée de chœur sont décorées de plusieurs scènes de la Vie du Christ : la Nativité et l’Annonciation au nord, avec un étrange éléphant en bas, et le Christ avec les pèlerins d’Emmaüs au sud, portant l'inscription de CLEOPAS. Au dessus, sur les parois du chœur, on trouve deux bandes avec des frises de six Apôtres en procession vers le Christ de l'abside. On y reconnaît saint Pierre avec sa clef au nord et deux médaillons avec des bustes de saints. On remarque un médaillon de l'Agneau Pascal sur la voûte de la travée au centre d'une frise de motifs de serviettes pliées. Dans les parties hautes du chœur et sur le mur est d'autres fresques très effacées sont à peine visibles : des scènes de la Genèse, Adam et Eve, Jonas et la baleine et peut-être les Travaux des mois et les Signes du Zodiaque. Des bandes colorées à motifs végétaux ou géométriques complètent l’ensemble précieux. Les absidioles conservent également des fresques, avec deux arcatures aux scènes historiées au sud et des vestiges difficiles à identifier au nord. Quelques autres fresques plus tardives, du 15e au 17e siècle, sont à découvrir dans l'église

|

|

|

Photo de Cees van Halderen |

|

Les fresques du chœur |

|

|

|||

|

Christ |

Buste |

Mur nord |

Mur sud |

|

Apôtres |

Apôtres |

Apôtres |

Apôtres |

|

Nativité |

Annonciation |

Eléphant |

Pèlerins d’Emmaus |

|

Arcature |

Agneau Pascal |

Absidiole sud |

Absidiole sud

|

La sculpture d'environ 90 chapiteaux de l’édifice est très intéressante. Il s’agit de l’un des premiers grands ensembles de sculptures romanes en Bourgogne, distribuées sur les piliers et les colonnettes des arcatures de l’intérieur. Le style en est très primitif, archaïque, et on ne peut guère les comparer avec ceux d’Anzy-le-Duc. Des liens étroits existent avec l'atelier voisin du Mont-Saint-Vincent et avec quelques autres églises de la Bourgogne du Sud, par exemple Bois-Sainte-Marie. C’est un monde plein d’animaux affrontés, de monstres fantastiques, de palmettes et de feuillages. Le décor est surtout zoomorphique et végétal. Quelques rares personnages mystiques complètent l'ensemble. Plusieurs chapiteaux existent en paires. On peut distinguer des groupes de chapiteaux, dont les plus tardifs des années 1120-1130 sont attribués à un sculpteur de l'atelier du Donjon.

Commençons par les 20 chapiteaux des piliers de la nef. Au sud, deux chapiteaux semblables représentent des monstres anguipèdes avec des têtes de lion. Un autre couple représente des lions affrontés, sur les deuxièmes piliers nord et sud. On trouve la Luxure avec une femme aux serpents sur le troisième pilier sud. Les autres chapiteaux des piliers sont sculptés de feuillages, dont certains de style corinthien, ou simplement dépourvus de décor. Enfin, quatre chapiteaux surmontent les pilastres cannelés dans la dernière travée des bas-côtés : deux fois des animaux affrontés et têtes, un combat d'animaux et un décor végétal.

|

|||

|

Monstres anguipèdes (1) |

Monstres anguipèdes (2) |

Lions affrontés (1) |

Lions affrontés (2) |

|

Luxure |

Feuilles |

Décor végétal |

Décor végétal |

|

Décor végétal |

Animaux affrontés et têtes (1) |

Animaux affrontés et têtes (2) |

Combat d'animaux

|

Les parties hautes de la nef conservent une trentaine de chapiteaux, dont huit grands chapiteaux des colonnes engagées sous les arcs doubleaux des voûtes. Ils représentent quatre paires de sculptures se faisant face au nord et au sud de la nef : des feuillages de type corinthien (avec tête au nord), des têtes humaines et masques d’animaux (chapiteau très répandu en Bourgogne du sud), deux lions affrontés et deux décors végétaux à l'entrée de la croisée. Les autres chapiteaux, plus petits, se situent sur les colonnettes du triforium. On y remarque plusieurs oiseaux, des têtes vomissant, des animaux et surtout des feuillages.

|

|||

|

Feuillages et fleur |

Feuillages et tête |

Têtes et masques d’animaux (1) |

Têtes et masques d’animaux (2) |

|

Lions affrontés (1) |

Lions affrontés (2) |

Croisée (1) |

Croisée (2) |

|

Oiseaux |

Tête (?) |

Animal |

Feuilles |

|

Colonne décorée |

Colonne |

Têtes vomissant |

Animaux affrontés

|

Le transept conserve les chapiteaux au décor le plus évolué. Dans la partie orientale de la croisée, on trouve trois chapiteaux aux lions avec têtes humaines : lions affrontés, lions imposant des têtes et lions en opposition. Au sud, le quatrième chapiteau est attribué à l'atelier du Donjon : il représente l'Avarice, le désordre et la médisance. Des têtes occupent deux chapiteaux occidentaux de la croisée, dont celui au sud est flanqué par un aigle. Il y a huit chapiteaux dans les croisillons, avec au sud Daniel dans la fosse aux lions, la Tentation avec un personnage et un serpent. Au nord, il y a un combat de démons et des animaux affrontés.

|

|||

|

Lions affrontés et têtes |

Lions imposant des têtes |

Lions en opposition |

Têtes vomissant |

|

Têtes |

Aigle |

Daniel dans la fosse aux lions |

Tentation |

|

Feuilles |

Imposte décorée |

Combat de démons |

Animaux affrontés

|

|

|

|

Chapiteau du transept : Avarice, désordre et médisance |

Les 24 chapiteaux des arcatures du chœur et des trois absides sont les plus anciens de l'église. Dans la travée de chœur, les arcatures présentent des oiseaux et des animaux affrontés. Des atlantes décorent les colonnes à l'entrée de l'abside, dont les arcatures présentent de beaux décors végétaux et des aigles aux ailes déployées. Dans les deux absidioles, les chapiteaux sont sculptés de feuillages, et, dans l'absidiole sud, de lions en opposition retournant la tête et de têtes vomissant

|

|||

|

Arcatures |

Arcatures |

Aigles (1) |

Aigles (2) |

|

Atlantes (1) |

Atlantes (2) |

Oiseaux affrontés |

Feuillage |

Animaux affrontés Têtes vomissant Lions en opposition Feuilles (absidiole nord)

(absidiole sud) (absidiole sud)

Visite

L’église se visite librement.

curé de la paroisse

1525 De Thesus Leonard

1529-1542 De Thesus Louis

1623-1647 Thore Etienne

1656-1689 De Thomassin Philibert

1689-1693 Chofflet

1694-1748 Fomerand Laurent (deces) trés digne pretre et tout méritant curé de Gourdon pendant 54 ans

inhumé dans le sanctuaire de l'église de Gourdon (ad 71 p 43/123)

1748-1749 Gacon Jean

1749-1775 Duchamp Jacques Mathieu (deces) inhumé dans le sanctuaire de l’église de Gourdon ( ad 71 p162/210)

1775-1782 Bertrand Gaspard

1782-1792 Bernard Blaise

1792-1803 Gacon

1803-1825 Petitjean Philibert

1826-06/02/1852 Theveneau Pierre Francois (deces ad 71 p 1/5)

1852-1857 Dubois Antoine

1858-1862- Gambey Joseph

1862-1865 Tramoy

1865-1866 Lagrange

1866-1871 Bardot Claude

1872 Guilland Antoine Auguste

1873-1874 Landré

1874-1878 Moreau Pierre

1878-1882 Lagoutte Antoine Charles

1882-1891 Maillary Francois

1891-1898 Guillemin

1898-1902 Noel

1902-1904 Vessigaud

1904-1938 Pinard Joseph

1938-1944 Rollin Pierre

1944-1953 Josserand Pierre

1953-1970 Turlier Marcel

1971-1972 Gondard Paul (deces)

1972-1878 Mercier

1978-1992 Truchot Charles

Commentaires

-

- 1. Geneva Le 10/08/2025

Want more targeted traffic to your E Monsite Com website? See how our AI-powered solution can help in this quick video: https://www.youtube.com/shorts/A8YPkXQq4EY -

- 2. Nicholas Le 05/08/2025

Aiming to energize your website’s reach? Our AI-driven system attracts perfect visitors through keywords and place-based precision from countries to city blocks.

Wanting higher sales, active website traffic, or a stronger digital presence?

We adjust it to align with your goals. Enjoy a 7-day free trial period with no contract. Dive in here:

https://ow.ly/J23E50WAbb2 -

- 3. Walker Le 04/08/2025

Our AI-powered service brings precise, keyword-driven traffic from your chosen locations to your website, all at a fraction of the cost of paid ads. Connect with us today.

https://ow.ly/ACJT50WvgvV -

- 4. Jett Le 02/08/2025

Ready to optimize your website traffic? Our smart AI system delivers custom website traffic with keywords or place-based filters from countries to local spots.

Looking to higher income, livelier engagement, or greater digital impact?

We fine-tune it to match your needs. Enjoy a 7-day free trial period with no contract. Dive in here:

https://ow.ly/XWbu50WvEoR -

- 5. Carley Le 31/07/2025

Ready to drive targeted visitors to your E Monsite site? This quick video explains how our AI works: https://www.youtube.com/shorts/A8YPkXQq4EY -

- 6. Verlene Le 30/07/2025

Tired of low website traffic? This video shows how our AI can help: https://www.youtube.com/shorts/A8YPkXQq4EY -

- 7. Cheryle Le 30/07/2025

Looking to fuel your website expansion? Our smart AI tool delivers custom website traffic using keywords and place-specific filters from continents to neighborhoods.

Seeking increased revenue, active website traffic, or a wider digital presence?

We shape it to fit your strategy. Enjoy a 7-day free trial period with no contract. Join now:

https://ow.ly/fqjP50WvEpS -

- 8. Esmeralda Le 30/07/2025

Our AI-powered service delivers high-intent visitors to your website, saving you money compared to traditional paid ads. Ready to enhance your online presence?

https://ow.ly/nUqj50Wvgy0 -

- 9. Kenneth Le 28/07/2025

Our AI-powered traffic solution delivers engaged visitors to your website, all at a budget-friendly price compared to costly paid ads. Let’s drive results today.

https://ow.ly/6RMS50Wvgxx -

- 10. Brianne Le 26/07/2025

Get additional leads for your e-monsite.com website by leveraging AI on Instagram. If you're looking to drive enhanced traffic, produce leads, and amplify your brand's reach, you can get more information and start a complimentary trial here: https://ow.ly/c9bA50WvEzZ

This is an AI-powered Instagram growth service that:

-Boosts followers with specific, high-quality audiences.

-Enhances engagement through smart AI algorithms.

-Focuses on users based on hashtags and accounts they follow.

-Eliminates work by automating time-consuming Instagram tasks.

Our service focuses on authentic, organic growth—zero bots, no fake followers. It’s ideal for brands like yours that want to transform Instagram into a lead generation powerhouse. Better yet, our service is provided on a month-by-month subscription basis so you can stop at any point you like. No contracts and a 7 day no-cost trial. -

- 11. Ara Le 24/07/2025

Ready to spark your website’s growth? Our smart technology platform brings ideal visitors via keywords and regional accuracy from continents to local streets.

Seeking more revenue, active users, or stronger online presence?

We customize it to match your objectives. Enjoy a 7-day free trial period with no contract. Begin now:

https://ow.ly/G4n650WtYPy -

- 12. clere jacques Le 13/05/2018

assez bien fait ; quelques tres belles photos

erreurs concernant la legende de certains chapitaux

il aurait eteinteressant de donner une indication concernant la localisation des chapitaux ::voir publication Reiche, Parriat

Ajouter un commentaire