villages alentours

Catégories

-

Saint-Romain-sous-Gourdon est une commune située dans le département de Saône-et-Loire. La ville de Saint-Romain-sous-Gourdon appartient au canton de Mont-Saint-Vincent et à l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. Les habitants de Saint-Romain-sous-Gourdon étaient au nombre de 454 au recensement de 1999. La superficie est de 18.8 km². Saint-Romain-sous-Gourdon porte le code Insee 71477 et est associée au code postal 71230. Elle se situe géographiquement à une altitude de 340 mètres environ.

L'existence en tant que commune est attestée pour la première fois entre 873 et 876. Notre commune est traversée par une voie Romaine par endroits bien conservée: Jules César serait passé par notre commune...

-

Ce vieux bourg de 320 habitants construit à 610 mètres d'altitude au dessus des Monts du Charollais, avec ses belles demeures du XVIIIe siècle, était une puissante baronnie au moyen âge. Du château fort, il ne reste que quelques remparts et les chemins de ronde qui entourent le village. La belle église romane entièrement restaurée a perdu son clocher à la révolution. A ne pas manquer le panorama unique au belvédère, par temps clair on découvre la chaîne du Mont Blanc et du Puy de Dôme. Le musée installé dans l'ancien grenier à sel et les ruelles valent le détour. Plusieurs gîtes offrent une grande capacité d'accueil des touristes. Vous pourrez également rendre visite au magasin d'exposition de poterie. De nombreuses associations organisent des manifestations originales qui donnent du dynamisme au village. La salle des fêtes permet d’organiser de grandes réceptions. Mont Saint Vincent est sur la route de chemins de grandes randonnées, des airs de pique-nique permettent aux marcheurs de faire une halte. Ce chef lieu de canton est doté d'une agence postale et d'une gendarmerie.

plus de cartes postales : montsaintvincent.e-monsite.com

-

Le nom de Montceau vient du latin « monticellum » (c’est-à-dire Petite hauteur).

La première mention de ce toponyme apparaît dans un texte de 1266 où il est noté que le Seigneur Perrin d’Orgeux atteste avoir reçu du Duc de Bourgogne un certain nombre de propriétés et notamment une exploitation agricole nommée « le domaine de Monceau » qui se situait à l’emplacement de l’actuel collège Saint Exupéry.La création

L’emplacement de Montceau se trouve au bord d’une cuvette, sur la lisière Nord Est du Massif Central.

Ses dépôts houillers se sont formés dans une dépression qui sépare le Massif Central du Morvan (anciens lacs devenus tourbières). Les houilles de Blanzy ont été classées parmi celles qui résultent de la décomposition des fougères arborescentes aux proportions gigantesques (de 20 à 30 mètres de hauteur) que l’on retrouve dans les fossiles.

Le premier texte sur le charbon paraît en 1201. Au début du 16ème, le charbon de terre est connu dans notre région sous le nom de « oille » (houille).

Dans différents points existaient des petites exploitations artisanales affermées par ceux qui désiraient se faire « charbonniers » : on en retrouve la trace à Blanzy avec un acte portant la date du 11 février 1511.

Tout près de Blanzy, à 3 Km environ, Montceau (lieu-dit Monceaux) est nommé pour la première fois en 1266, dans un titre des archives de Côte d’Or.La naissance d’une Ville

« Le Monceau, doit tout au charbon. Sans lui, il ne serait pas. L’histoire de Montceau-les-Mines est tellement liée à celle de la Société des Mines, que raconter l’histoire de l’une, c’est en même temps, faire l’histoire de l’autre » disait le Docteur L. Laroche.

En effet, Montceau est né grâce au charbon et à la volonté d’une famille : les Chagot

En 1818, une famille parisienne, les Chagot, appartenant à la bourgeoisie d’affaires décide d’exploiter les richesses de Montceau et du Creusot

C’est à partir de ce moment, que va commencer la naissance de Montceau

1818 : Jean-François Chagot acquiert Le Creusot et Blanzy

1826 : Jean-François Chagot vend Le Creusot et garde ses droits sur Blanzy

1833 : son fils Jules Chagot fonde la première société minière, c’est le commencement d’une exploitation sérieuse

1856 : en raison de la réussite de cette industrie, l’accroissement démographique incite les responsables à transformer le lieu-dit en commune le 24 juin 1856.

Le premier Maire est Léonce Chagot -avec un territoire de 1669 hectares pris sur les communes de Blanzy, Saint-Vallier, Saint-Bérain-sous-Sanvignes et Sanvignes. La population est alors de 1 300 habitants. D’abord dépendant du canton de Mont Saint Vincent, Montceau-les-Mines devient lui-même canton en 1873. Il compte à ce moment-là 8 500 habitants pour passer à 28 779 habitants en 1901.

De 1858 à 1861 : Construction de l’Eglise ouverte au culte en 1862

1861 : Montceau est relié à Chagny par chemin de fer.

en 1870, la ligne est prolongée jusqu’à Moulins

De 1875 à 1877 : construction de la Mairie (sise précédemment en un immeuble rue Docteur Jeannin - anciennement rue Sainte Hélène)

plus de cartes postales anciennes sur : http://montceaulesmines.e-monsite.com

-

L'origine du village est un domaine gallo-romain: Mariniacus, pourtant des stations préhistoriques y ont existé Une voie pavée romaine le traversait venant probablement du Portus pour aller sur Autun. Au moyen âge, les envahisseurs successifs ont laissé les traces de leurs passages.

Lors de l'établissement de la carte de Cassini (1757), Monsieur le curé de Marigny dénombrait 9 hameaux qui dépendaient de sa paroisse , le château de Marigny et ses dépendances, situé sur la montagne, le château des Buissons petite seigneurie, au nord et 3 moulins sur la rivière. "De plus sur le ruisseau, il n'y a que des arbres qui servent de pont, les cavaliers étant obligés de passer au gay ce qui les exposent à périr, lorsqu'il tombe une pluie un peu abondante."

Depuis les hameaux sont toujours les mêmes et les petites histoires ont fait la grande. Marigny s'est fait remarqué à la révolution en rédigeant ses cahiers de doléances. Plus proche de nous encore, elle connu, à partir de juillet 1940, la ligne de démarcation qui sépara la France lors de la dernière guerre Franco- Allemande. -

L’Invasion Romaine

De Valerius à Saint-Vallier

Du passage du Général Valerius dans la campagne gauloise naîtra le village qui porte son nom. Suite à sa conversion au christianisme, ce village deviendra Sanctus Valerius, aujourd’hui Saint-VallierLa Période Révolutionnaire

1790 Constitution du corps municipal

Le 26 mars 1790, le premier corps municipal est installé.Les Origines Economiques

Au cours du 19ème siècle, l'exploitation minière qui se développe dans le bassin minier contribue au développement de Saint-Vallier. En 1856, une partie de la commune est transférée pour constituer la commune de Montceau-les-Mines. L'accroissement de l'activité s'accompagne d'une augmentation de la population et au début du 20ème siècle. La cité des Gautherets se développe en particulier par l'arrivée d'immigrés polonais.39-45 Des Années de Lutte

Un diplôme d’honneur de la Résistance a récompensé Saint-Vallier pour son combat contre l’oppresseur.

Pas moins de 25 rues et lieux publics portent le nom de résistants locaux.

Saint-Vallier affiche clairement sa reconnaissance aux Martyrs de la Résistance.La Mutation Economique

Les Années 60-70, l’éclatement industriel

Le charbon n’est plus l’unique produit industriel du Bassin Minier. Saint-vallier saisit l’opportunité de la création de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau pour s’engager vers une mutation industrielle diversifiée. Outre des activités industrielles, l'artisanat se développe. -

L’histoire de Blanzy remonte aux temps les plus reculés : à l’emplacement du quartier des Rompois-Est, près des Thibourins, un campement où vécut l’homme de Néandertal a été découvert en 1960.

Selon la saison, nos ancêtres y dressaient des huttes de peaux ou de branchages d'où ils surveillaient leurs troupeaux de chevaux et de bisons sauvages. Dans la dernière période des temps glaciaires, l'homme de Cro-Magnon vécut à proximité de l'actuelle usine Michelin . À cette époque, le climat était rigoureux et les animaux sauvages très nombreux : mammouths, ours des cavernes, rhinocéros laineux...

Bien plus tard, à l'époque gallo-romaine, le site est nommé Blandiacus, domaine appartenant probablement à un Gallo-Romain nommé Blandius. La ville est alors située en pays Eduen , dont la capitale est Bibracte , aujourd'hui Mont Beuvray . Le territoire de Blanzy fut donc le témoin de l'activité économique et guerrière d'une des plus fameuses cités gauloises et de la « conquête des Gaules » de Jules César . Malheureusement aucun vestige probant de cette période ne subsiste dans la commune. Les invasions qui abattront l'Empire Romain, amèneront chez nous les Burgondes qui s'y fixeront et formeront la Burgondie , future Bourgogne.

Au milieu du VIIIe siècle, la région de Blanzy est en proie aux invasions arabes. Nous perdons ensuite plus ou moins sa trace pour la retrouver deux siècles plus tard : la ville est alors une paroisse qui devient Archiprêtré aux environs de l'an 1060. En 1340 elle est mentionnée comme une « vaste paroisse appelée BLANZE » dont plusieurs seigneurs se partagent le territoire. Blanzy poursuit son évolution. Au XVIIe siècle, elle se nomme « BLANGY EN BOURGOGNE » et est divisée en deux communautés, l'une en Bourgogne, l'autre en Charollais . Comme tout le territoire français Blanzy traverse le Moyen Âge sans être épargnée par les brigandages, la famine, la peste et les guerres de religion.

La ville franchit ainsi les grandes étapes de l'histoire de France et entre dans le XIXe siècle avec déjà plus de 1 500 habitants, paysans, mineurs ou verriers pour la plupart. La période entre 1806 et 1856 marque pour Blanzy un formidable essor industriel et démographique : sa population va plus que doubler en 50 ans. La ville est alors nommée comme une « commune importante ». Elle compte 11 fours à chaux , 2 tuileries , de nombreux moulins , des carrières et 2 huileries . De plus, dès 1856, Blanzy se dote d'une école maternelle , fait remarquable à l'époque. Autant d'industries et de services qui contribuent à la croissance de la ville et dont ressortent bien évidemment les verreries et les mines .

Aujourd'hui, ces industries ont laissé la place à d'autres, telle l'usine Michelin . Les secteurs d'activités se sont diversifiés autour d'une agriculture toujours très présente et la commune s'équipe, s'aménage, pour offrir à ses habitants un cadre de vie conforme à leur mode de vie, leurs besoins

-

En 1856, Saint-Micaud avait 71 maisons et 550 habitants ; actuellement, il y a environ 245 habitants. Le territoire de la commune était cultivé différemment d’aujourd’hui :

Sur les 2091 hectares, il y avait :- 1383 ha en terres labourées,

- 225 ha en près,

- 17 ha de vigne,

- 332 ha de bois.

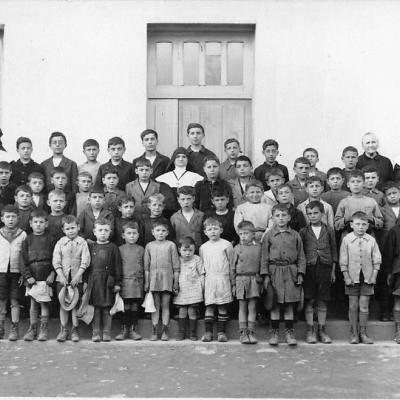

L’école accueillait garçons et filles dans la même classe.

En 1882, les élèves étaient 140. On demande alors une école de filles qui est alors construite. Un couple de retraités y habite maintenant.

En 1914, l’instituteur de Saint-Micaud, Mr TOUTOIS, à l’occasion de l’exposition internationale de Lyon écrit une monographie de Saint-Micaud. Cette monographie est consultable à la mairie.Vers les années 1955, l’abbé BESEAU fut nommé curé de la paroisse. C’était un homme très dynamique.

On lui doit l’aspect actuel de notre église qui est remarquable. Les habitants de la commune et des alentours ont participé aux travaux de rénovation.

Il avait créé, entre autre, un télé-club dans un local de la cure, lieu de retrouvailles très apprécié à cette époque.

Il avait également mis sur pied une troupe de théâtre, ce qui lui permettait d’emmener les participants en voyage.

Il avait aussi décidé l’achat d’une machine à laver le linge, qu’il fit installer sur un petit chariot et que l’on déplaçait de maison en maison. Parfois, il « livrait » même la machine à laver avec sa 2 CV.

Il fut le premier à penser qu’une cantine scolaire serait la bienvenue car les enfants venaient à l’école de très loin, le repas de midi tiré du sac. En 1957, il réalisa cette cantine. Les enfants se rendaient de l’école à la cure à pieds, jusqu’en 1961, date de son départ.En 1960, la commune comptait 3 cafés, une épicerie, 2 charrons menuisiers, 2 couturières, 2 maréchal-ferrants et réparateurs de machines agricoles ; seul ces deux derniers existent encore.

De 1961 à 1966, les enfants ont pris leur repas dans un local privé. En 1966, une salle communale fut construite. Des marchands ambulants approvisionnent les habitants : boulangers, épiciers, bouchers, marchands de vêtements.

De 1976 à 1981, d’importants travaux ont lieu dans notre campagne.

Entre le « Rondot » et le Bourg, le paysage a été modifié par le tracé du T.G.V., ce qui a permis son passage en 1981.En 1996, une nouvelle classe est construite pour accueillir de nombreux enfants. En 2008, elle est nommée classe "André Lagrange".

En 2004, la commune achète un terrain autour de l'école et de la mairie et y construit un agorespace pour offrir de nouvelles activités sportives aux enfants, pour agrandir le stationnement et permettre des fêtes champêtres.

LE MENHIR

Haut de 6,35 mètres, pesant plus de quinze tonnes et orné de gravures énigmatiques, la pierre aux fées, située dans le bourg de Saint Micaud, est l'un des plus beaux menhir de Bourgogne.

Ce gros bloc de grès arkose silicifié très dur, provient, sans doute, de gisements triasiques du bois de Chaleutre distant d'environ cinq kilomètres.

Il a été remis debout en 1911.Cependant, à la fin du 19ème siècle, il existait deux grandes pierres. Une légende prétend qu'il s'agissait d'un paysan et de sa femme, qui, travaillant dans un champ et bravant les interdits de l'Église, ne firent pas leur dévotions au passage d'une procession.

Lorsque que le Saint Sacrement parvint devant eux, les deux sacrilèges furent instantanément pétrifiés. -

Le Rousset situé à 443m d'altitude est un joli village de 260 habitants, perché sur la colline, avec une vue depuis le hameau de Saint-Quentin qui s'étend au-delà des Mont du Charolais.

Il possède une église simple au bourg et deux ravissantes chapelles : une à Noireux et l'autre, classée, érigée au sommet de St Quentin, permet l'observation du Mont Saint Vincent comme celle de la vallée de la Guye et même la découverte du Mont Blanc par temps très clair. Vous pourrez découvrir ce village grâce à ses randonnées pédestres balisées (GR 7, GR 76A, PDIPR). Vous pourrez également pêcher et camper à l'étang du Rousset situé au nord de la commune.

La commune possède aussi une salle communale, pour sa location s'adresser à la mairie. -

L'origine du nom de Collonge en Charollais

Collonge-en-Charollais tient son nom du latin colonia ou colonica, qui évoque des invasions germaniques au IVè siècle. On apprend que " le colonat " était une institution du Bas empire selon laquelle un homme -le colon- était attaché à perpétuité à sa terre, ainsi que ses descendants, pour la cultiver moyennant une redevance en argent ou en fruits. Le colon disposait donc d'une certaine liberté et était inséparable du sol qu'il habitait. "Colonia " indiquait l'installation autorisée d'un colon tandis que "colonica" désignait sa ferme. A partir du Xè siècle le terme de colon (colonne pour son épouse) va se confondre avec le mot de cultivateur.

Collonge-en-Charollais relevait autrefois du baillage de Charolles et de la baronnie de Joncy. Son église St-Etienne et la paroisse faisaient partie de l'ancien diocèse de Mâcon et de l'archiprêtresse du Rousset. A Collonge, il n'y a pas de centre de village proprement dit, la commune est éparpillée en plusieurs hameaux et écarts. Au milieux d'eux passait la voie romaine secondaire de Mâcon à Autun. Elle traversait la crête montagneuse du Mont-St-Vincent au lieu-dit en Portus, de l'ancien français le Pertuis, passage étroit. Cette crête forme la ligne de partage des eaux entre Guye et Bourbince, donc entre Saône et Loire.

Cette ligne, qui reste de nos jours frontière entre les cantons de La Guiche et du Mont-St-Vincent, est l'ancienne frontière du pagus Cabilonensus et du pagus Matiisconensis, et de ce fait la limite entre les anciens diocèses de Chalon et Mâcon. -

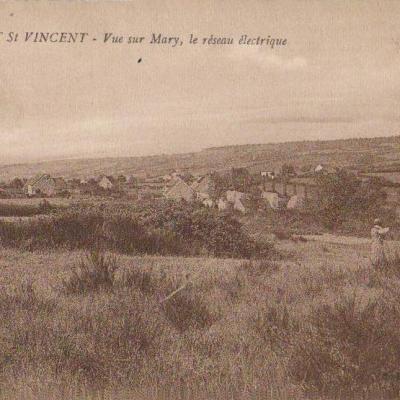

L'ANCIENNE EGLISE :

Elle pouvait accueillir 200 paroissiens d'après la visite de Monseigneur Lort, évêque de Macôn le 20 juin 1746.C'est au cours de la Révolution que cet édifice a été comlplétement dévasté. En1810 le Préfet donne l'autorisation de prélever les matériaux ( 8 chars remontèrent les lauzes et dalles pour couvrir la chapelle de l'église de Mont Saint Vincent et réparer le pavage de la sacristie).

Puis les habitants, appuyés par Monsieur Sivignon, Maire de Mary engagèrent le processus administratif pour reconstruire l'église. Le projet fut confié en 1876 à l'architecte Giraud. Le montant estimatif était de 30 000 francs, 20 000 francs étaient disponibles. Il restait donc 10 000 francs demandé sous forme de secours administratif. Le 24.04.1878, le Sous-Préfet refusa la démarche. Une autre demande fut renouvelée en 1890, restée sans suite , l'ancienne église ne sera pas relevée de ses ruines. Seule la place est visible et une cloche de 150 kilos fut conservée. Elle fut bénie le 26.10.1980 par Monseigneur DeBernon, évêque du Cameroun puis prêté à l'église de Mont Saint Vincent.LE CHATEAU DES HAUTS MONTS :

Ce château est privé actuellement. C'est Claude Thésus qui hérita en 1774 du château d'Aumont (inscription gravée sur une plaque). Il eut deux fils, Henry né au château le 3.09.1753 et Guillaume né le 8.07.1756. Ce dernier était légataire universel. Il devient seigneur d'Aumont à la mort de son père le 8.12.1781 et son frère recevait la terre de Châteaumoron. Il fut arrêté au château le 10.02.1794 ,emprisonné au château de Charolles, et condamné comme "auteur et complice de la conspiration contre le République" (il avait crié "Vive le Roi"). Son épouse mouru le 25.05.1796 laissant une fille et un fils Etienne Marie né le 26.07.1792 et décédé célibataire le en 1820. Une légende dit que Guillaume fut exécuté en 1792 en emportant avec lui le secret d'un trésor enfoui prés du château.

LE MOULIN A VENT :

Il a été construit à la fin du XVIII siècle par Monsieur DESRATS qui possédait le moulin à eau "au bois", car il n'y avait pas assez d'eau l'été pour alimenter le le moulin à eau. Il est implanté au sommet du village de Mary. Il est actuellement découronné et a perdu ses ailes. Son domaine est privé.

AUTRE VESTIGES RESTANTS :

Le relais de la Poste situé aux Brosses Tillots le long de la route de Mâcon

- Un pavillon carré à usage de pigeonnier au hameau du But.

- Une croix de pierre découpée sur un affleurement granitique aux formes étranges au hameau du Monceau.

- Des puits maçonnés de granit au Monceau et au But

-

Le Puley est un petit village rural de 86 habitants au dernier recensement de 2010. Il est composé de 61 logements dont 15 résidences secondaires.

Il existe encore 2 exploitations agricoles, 1 restaurant, 1 garage automobile, 1 scierie et 1 artisan Nacrier.

C'est un village groupé. Il comprend toutefois 3 hameaux : La Malterre, Le Bois Bouilly et les Bouchats. On peut visiter l'Ancien Prieuré du XIIème siècle monument historique classé

-

marizy

MARIZY, située sur l’Arconce et traversée par deux routes départementales : Montceau Les Mines - Saint Bonnet de Joux et Charolles - Mont Saint Vincent. Commune de 453 habitants en hausse par rapport aux communes environnantes (recensement 1990 : 444 habitants et recensement 1982 : 423) qui s’est confirmée avec la construction neuve de quatre pavillons locatifs par l’OPAC de Saône et Loire. Vous trouverez sur place des commerces en tous genres : alimentation, boulangerie, bar, restaurant, tabac, journaux, bazar, essence, garage auto, matériel agricole, .... Vous pourrez vous distraire en pratiquant la danse, le tennis, la marche, la chasse, la pêche, etc. ou en participant aux différentes associations qui organisent diverses manifestations tout au long de l’année. Vous pourrez aussi visiter l’église du XIXème siècle en remplacement de l’ancienne du XIème, le presbytère du XVIIIème siècle où sont installés les locaux de la mairie, la célèbre pierre d’Orgeval, l’Etang Neuf (site sauvage avec une croix gothique) et le vieux puits de Volsin.

Cette pierre située dans le bois de Montchappa, à une centaine de mètres à l’aplomb de la

dernière maison du hameau d’Orgeval, est une large dalle de forme irrégulière, posée sur le sol.

Elle mesure dans sa plus grande longueur 1,55 m et dans sa plus grande largeur 1,20 m ; en haut

sa largeur est de 0,90 m et en bas de 0,50 m ; son épaisseur moyenne est de 50 cm. C’est un bloc

de grès comme il en existe de nombreux dans les environs immédiats. La pierre, aplanie par un

homme de métier, porte, gravée au burin en lettres de 40 à 45 mm de hauteur, l’inscription suivante

dont nous reproduisons la disposition exacte :GLOIRE ET MEMOIRE SOIENT

A JAMAIS CONSERVEES A SON A

A.R. Mneur LE DUC D’ANGOULÊ

ME QUI AVEC SES BRAVES A

ENLEVE D’ASSAUT LE TROCAD

ERO LE 31 AOUST 1823

CE FORT ELEVE PAR LES INS

Pteurs DES FORETS LE GARDE A

CHEVAL ET LE CURE DE MARIZY

SOUSSIGNES LE 31 MARS 1824

LEUR EST DEVOUE

POUR PERTETU

ER LE SOUVENIR DE

CE BRILLANT FAIT

D’ARMES. DE PREMOREI

CHEVALIER DE ST LOU

IS BERLAND

AUPECLE -

Petit bourg rural de 437 habitants niché dans la vallée de la Guye, à la croisée des chemins (D983 de Chalon sur Saône à Charolles, D236, D28, ancienne voie ferrée de Montchanin à St Gengoux le National, TGV Paris Lyon), entre les collines calcaires où pousse la vigne et celles, boisées, où affleurent les chaos granitiques, comme la mer de pierre, à la lisière du clunisois, de la côte chalonnaise et du charolais, Genouilly offre un visage agréable à ses visiteurs (jardin public, église romane du Xième siècle, nombreux chemins de randonnée), ainsi que de nombreux services à ses habitants : commerces, la Poste, et l'école de 3 classes (dont 2 toutes neuves) qui accueille les enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à leur départ pour le collège de St Gengoux le National.

On vient de loin pour goûter ses vins de Bourgogne primés dans la Cave des vignerons récemment agrandie ou se distraire et se cultiver à la Maison du Terroir, lieu d'animation culturelle porté par une équipe dynamique

-

Le bourg de JONCY, paraît, d'après l'étymologie latine de son nom (Jonciacum-Jonceium) remonter à l'époque gallo-romaine. Il existe encore un tronçon de voie romaine entre la rivière "La Guye"et le lieudit "Les Croisettes.Cette voie continue en direction de Saint-Gengoux le National .Les deux routes de Chalon à Charolles et à Tournus par St Gengoux datent de 1753

Au XI ème siècle la Seigneurie de JONCY appartenait aux Comtes de Chalon.

Elle eut le titre et les privilèges de paroisse au XII ème siècle quand une église eut été construite à frais communs.

Au XVIII siècle le Service des Postes Royales avait un relai important à JONCY.

JONCY avait été en 1562 le théatre d'un épisode des Guerres de Religion: le gouverneur de Bourgogne Saulx-Ventoux à la tête des troupes royales dispersa une partie des Huguenots qui venaient de saccager Saint Gengoux le National et mettaient tout à feu et à sang. Il les arrêta au Pont de JONCY

JONCY fut occupé par les Autrichiens après les Cent jours. -

-

Ce joli bourg blotti dans la verdure des prairies du bois de La Guiche, possède d’anciennes ruines féodales datant du Moyen Age, de belles maisons fortes du 17ème et dans l’Eglise le tombeau du Duc d’Angoulême.

-

-